“Übersichtsplan von Groß-Berlin“, Entwurf. Hrsg. Vorberatender Sonderausschuß der Berliner Vorortgemeinschaft im Kreise Teltow. Farbdruck mit handschriftlichen Eintragungen 1919; 1 : 180 000; 21 x 29 cm; LAB, Rep. 210/1, Nr. 20.

Berlin nach hundert Jahren Republik

Fusion von 1920 noch immer ein unvollendetes Projekt

Berlins Einwohnerzahl steigt, die Wirtschaft wächst, die Stadt muss sich vergrößern. Das diesjährige Jubiläum 100 Jahre Groß-Berlin setzt sich deshalb besonders mit der Metropolregion Berlin-Brandenburg, der Kooperation mit dem Nachbarland und den angrenzenden Landkreisen auseinander. Mit einem internationalen, städtebaulichen Ideen-Wettbewerb, mehreren Kolloquien und einer großen Ausstellung von Oktober 2020 an soll die Entwicklung zu einem weit über die Stadtgrenzen ausgreifenden Siedlungsstern bis 2070 vorausgedacht werden. Da eine naheliegende Vergrößerung Berlins oder gar eine Fusion mit Brandenburg derzeit aussichtslos ist, bleibt zu hoffen, dass sich trotz Ländergrenzen, verschiedener Gebietskörperschaften und erheblicher Rivalitäten eine gut funktionierende Metropolregion entwickeln wird.

1920 vergrößerte sich Berlin um das Dreizehnfache. Da galt es nicht nur, aus vielen bisher selbständigen Teilen ein leistungsfähiges Ganzes mit neuen Verwaltungsstrukturen und modernen Verkehrsmitteln zu bilden, sondern diesen Zusammenschluss auch im Bewusstsein aller Berliner fest zu verankern.

Käthe Kollwitz, Plakat „Für Gross Berlin“, 1912, Kreide-und Pinsellithographie (Umdruck), Käthe Kollwitz Museum Köln, Kn. 1221

Ein neues Gesicht für Groß-Berlin

Abbildung rechts: Wappen der Stadt Groß-Berlin von 1920-1935

Abbildung rechts: Wappen der Stadt Groß-Berlin von 1920-1935

Der zweite Paukenschlag, über den im Folgenden nachgedacht werden soll, war die Republik mit allgemeinem Wahlrecht und städtischer Selbstverwaltung nach fast 500jähriger Hohenzollern-Herrschaft.

Das Berliner Schloss, der Lustgarten und der Dom hatten als ideelle Stadtkrone ausgedient. Gottesgnadentum, Obrigkeit, Untertanen und Dreiklassenwahlrecht waren passé. Wolf Jobst Siedlers Feststellung in seinem Essay von 1991 „Das Schloss lag nicht in Berlin, Berlin war das Schloss“ hatte historisch betrachtet durchaus seine Berechtigung, aber das bisherige Zentrum war Vergangenheit - eine eindrucksvolle Erinnerungsfigur. Auch wenn jetzt das fertiggestellte Humboldt-Forum eine bedeutende Einrichtung zu werden verspricht – eine Mitte Berlins kann es nicht sein.

Nach Revolution und Abdankung des Kaisers mussten sich sowohl die Hauptstadt als auch die Bürgerstadt auf Demokratie, Gleichheit und Gemeinwohl ausrichten. So demonstrativ und stolz die Rathäuser der sieben 1920 eingemeindeten Städte Lichtenberg, Schöneberg, Wilmersdorf, Charlottenburg, Neukölln, Spandau und Cöpenick auf ihre ehemalige Eigenständigkeit hingewiesen hatten, so herausragend und noch eindrucksvoller hätte man die viel größere 3,8 Millionen-Metropole „krönen“ müssen. Groß-Berlin plus Republik: Das war ein doppelter Aufbruch, der nicht sofort gelingen konnte. Der Titel der am 1. Oktober 2020 im Kronprinzenpalais Unter den Linden beginnenden Jubiläums-Ausstellung Hundert Jahre (Groß-)Berlin. Ein unvollendetes Projekt ist daher gut gewählt.

Auch wenn in Architektur, Siedlungsbau, Verkehrswesen und in den Künsten nach 1920 Beispielhaftes geleistet wurde und Berlin damit weltweite Aufmerksamkeit erregte, fällt die Bilanz dieses Aufbruchs doch sehr zwiespältig aus. Das war kein leichter, kein bejubelter Start. Sowohl die evangelische als auch die katholische Kirche, der Adel und das wohlhabende Bürgertum standen der neuen Demokratie reserviert gegenüber.

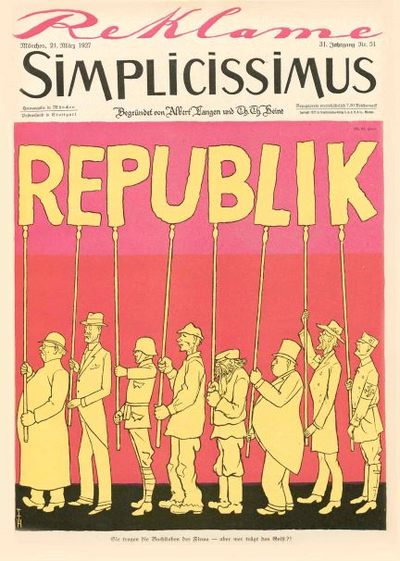

Abbildung links: Die tragen die Buchstaben der Firma…aber wer trägt den Geist?!, 1927

Abbildung links: Die tragen die Buchstaben der Firma…aber wer trägt den Geist?!, 1927

Die zwölf turbulenten Jahre bis 1933 mit Wohnungsnot, Inflation, Hunger, Arbeitslosigkeit, politischen Morden, Straßenkämpfen und hitzigen Debatten lasteten schwer auf der neuen Republik. Für Nachdenken und sachliche Dispute war das keine gute Zeit.

Ganz anders beim Fall der Mauer 1989 – Jubel ohne Ende! Das Ansehen von westlicher Demokratie, von Freiheit und Warenfülle stand in höchster Blüte. Und doch verhinderten divergierende politische und mentale Interessen, die 1920 und 1990 gewonnene Einheit im Berliner Stadtbild deutlich sichtbar zu machen.

Grob betrachtet gibt es noch immer den ehemaligen sozialistischen Osten und den bürgerlichen Westen – dazu von links bis rechts ein breites politisches Spektrum, von ökologisch bis neoliberal - mit Anwohner-Egoismen und erbitterten Widerstand gegen Wandel und Gentrifizierung. Gleichzeitig besteht das Streben nach Innovationen, wirtschaftlichem Fortschritt und Firmenansiedlungen, daneben eine große Zahl englischsprachiger Startups. Nach wie vor existieren fest etablierte Staatsverdrossenheit, gewaltbereite Autonome, Hausbesetzungen und brennende Autos. Die dazwischen taktierende Politik hat es zunehmend schwer, ein überzeugendes Bild zu vermitteln. Was hier so deutlich auseinanderstrebt, sich auf Pluralität und Offenheit beruft, hätte längst politisch und administrativ zusammengeführt werden müssen. Die Stadt hätte sich mit ihren Zentren und Plätzen, ihren repräsentativen Gebäuden, ihren Geschichten und Festen deutlich zu solidarischer Einheitsgemeinde und zur neuen Republik bekennen müssen.

Was 1990 in der Eile der Wiedervereinigung, nach 1920 die 2. Fusion, nicht gelang, wäre in den 30 Jahren seitdem, in der fast zweieinhalbfachen Dauer der Weimarer Republik (!), korrigierbar gewesen. Der heutige Stadtstaat besitzt ungleich bessere Möglichkeiten als das vom preußischen Landtag gegängelte Groß-Berlin. 1990 standen zudem Freiheit, Demokratie und Wirtschaftskraft in hohem Ansehen. Dieser Konsens ist spürbar geschrumpft, das Vertrauen in Staat, Politik und westliche Werte hat dramatisch abgenommen. Zusammenführen, Geschlossenheit und Handlungsstärke bleiben deshalb unverändert große Herausforderungen. Ein struktureller Grundkonsens bzw. eine straff gestaltete Stadtverwaltung lässt, allen Kritikern zum Trotz, der Vielfalt weiterhin breiten Raum.

Der Rahmen für die Stadtentwicklung

Von Anfang an gab es erheblichen Widerstand gegen die starke Einheitsgemeinde. Hatten die wohlhabenden Bezirke den Finanzausgleich mit den notleidenden Arbeitervierteln nicht abwenden können, wollten sie aber unbedingt verhindern, von einem linken Magistrat regiert zu werden.

Adolf Wermuth (1855-1927) Oberbürgermeister von Berlin (1912-1920), Fotografie 1920. LAB STA Rep. 01-02, Nr. 1446

Max Oppenheimer: Gustav Böß (1873-1946), Oberbürgermeister von Berlin (1921-1929), im Hintergrund das „steinerne“ Berlin, 1926, Öl auf Leinwand, 107 x 90 cm. Stiftung Stadtmuseum, Inv.-Nr. GEM 77/14

Die Oberbürgermeister Adolf Wermuth (1912 bis 1920) und Gustav Böß (1921 bis 1930) mussten sich beide mit dem preußischen Landtag, der das Groß-Berlin-Gesetz regelte, arrangieren. Mit starker Beteiligung der vormaligen selbständigen Städte und Gemeinden entstand so die zweistufige Verwaltung - für eine so große Stadt durchaus sinnvoll, aber die offene Absicht dabei war, die Zentralgewalt in der Mitte zu schwächen. So hatten sich die Initiatoren der Fusion das nicht vorgestellt. Berlin sollte doch die Zersplitterung überwinden, stark und handlungsfähig werden. Die wahren Helden der Groß-Berlin-Fusion - vier seien hier genannt - waren Staatsbeamte und Juristen: Oberbürgermeister Adolf Wermuth, der Schöneberger Bürgermeister Alexander Dominicus, Hugo Preuß im preußischen Innenministerium und der auf Wermuth folgende Oberbürgermeister Gustav Böß.

Oberbürgermeister Adolph Dominicus (1911-1921), 60 x 80 cm, Gemälde im BVV-Saal des Rathauses Schöneberg, Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg

Abbildung rechts: Hugo Preuß kurz nach seinem Rücktritt als erster Innenminister der Weimarer Republik, August 1919. Bundesarchiv Bild 183-H27725

Der angesehene Staatsrechtler Hugo Preuß schlägt von der Weimarer Reichsverfassung, die er 1919 im Auftrag Friedrich Eberts ausgearbeitet hatte, einen Bogen zu Groß-Berlin und indirekt damit auch zur städtebaulichen Gestaltung seiner politischen Zentren. Auch Staatsrechtler machen sich von ihren Konstruktionen wie den drei Gewalten, den Verfassungsorganen oder effektiven Verwaltungsstrukturen ein Bild. Das im Stadtbild allen deutlich vor Augen zu führen, ist aber Sache von Stadtplanern und Architekten. Die damalige Avantgarde hatte jedoch mit Sachlichkeit, funktionaler Ästhetik und ‚durchgrüntem‘ Wohnungsbau andere Bilder vor Augen - durchaus gemeinwohlorientiert wie Hufeisensiedlung und Weiße Stadt zeigen. Aber die Stadt als Ganzes, als Abbild der neuen Gesellschaftsordnung kam zu kurz. Eines der großen Vorbilder von Hugo Preuß war der preußische Staatsmann und Reformer Freiherr vom Stein. Seine Reformen, voran die Städteordnung von 1808, sollten Gemeingeist und Bürgersinn nachhaltig stärken. Damit wollte er das Verhältnis der Bürger zum Staat verbessern – einen starken Staat beziehungsweise starke Städte schaffen. Auch wenn Steins Vorstellungen Gleichheitsgedanken und soziale Solidarität nicht einschloss, sind sie noch heute von Interesse. Das ist die Ebene auf der nachgedacht und die Stadt als Gemeinwesen weiterentwickelt werden muss. In Steins Städteordnung ging es um Selbstverwaltung, Subsidiarität und bessere Identifikation mit dem Ganzen. Darum geht es auch heute.

Die Eigeninteressen der fusionsunwilligen Städte und Landkreise von 1920 gingen in Groß-Berlin auf die zwanzig Bezirke über. Heute sind es zwölf Bezirke, die mit starker Beteiligung der politischen Parteien nach möglichst viel Selbständigkeit streben. Wenn man schon nicht die Gesamtstadt regieren darf, dann wünscht man eigene Refugien. Geschlossenheit und eine starke Mitte passen nicht zu diesem Partikularismus.

Hans Jochen Vogel und ein soziales Bodenrecht

Der im Juli 2020 mit 94 Jahren verstorbene SPD-Politiker Hans Jochen Vogel kämpfte bis zuletzt für eine Reform des Bodenrechts. Er tat das aus Sorge um den Fortbestand des friedlichen Zusammenlebens. In den Städten wird sich entscheiden, ob unsere Demokratie stabil bleibt. Dieser hervorragende Jurist und Verwaltungsfachmann, zwölf Jahre Bürgermeister von München, auch kurz Regierender Bürgermeister von Berlin (1981) und u.a. Bundesjustizminister, lässt sich durchaus in eine Reihe mit Preuß, Wermuth und Böß stellen. Er holte die Olympischen Spiele nach München und versorgte die dynamisch wachsende Landeshauptstadt mit einer großen Zahl neuer Wohnungen. In seinen letzten Lebensjahren sah er mit Sorge wie sich unsere Städte zu sozialen Brennpunkten entwickeln. So wichtig Architektur, Städtebau und Außenraumgestaltung auch für die Entwicklung der Stadt sind, die Grundlagen und Leitbilder für die soziale Stadt, der gesamte Gesetzesrahmen, werden auf der politisch-juristischen Ebene geschaffen. Vogel wusste genau, warum er sich für eine Bodenrechtsreform einsetzte. Nur so lassen sich Privatisierung riesiger Gewinne aus dem Gemeinwesen Stadt, steigende Mieten und das zunehmende Gefälle zwischen reich und arm bekämpfen.

Die resiliente und sozial ausbalancierte Stadt ist ohne eine gemeinwohlorientierte Bodenpolitik nicht möglich. Eine Gesellschaft, die Grundeigentum mit exorbitant gestiegenen Baulandpreisen und leistungsloser Kapitalvermehrung schützt, aber die Verpflichtung dazu im Ungefähren lässt, ist nicht gerecht. Eine Politik, die sich fortwährend auf das Gemeinwohl beruft, diese Verzerrungen aber duldet, ist nicht glaubwürdig. Berlin als Mieterstadt, mit starker linker Wählerschaft und als Land mit eigener Verfassung müsste in Bezug auf eine Reform des Bodenrechts beziehungsweise eine intelligente Liegenschaftspolitik eine Vorreiterrolle einnehmen. Letztlich geht es doch um den Beweis, dass die zukünftige Stadt nicht nur ein Profitcenter für Investoren und Immobilienbesitzer ist, sondern ein guter Lebensraum für alle. Wie sollen sich denn große Teile der Bevölkerung in ihre Stadt eingebunden fühlen, wenn sie sich das Wohnen dort kaum noch oder nicht mehr leisten können? Wie sollen sie sich mit ihren Zentren und ihren öffentlichen Räumen identifizieren, wenn diese vorrangig auf hohe Renditen und zahlende Kundschaft ausgerichtet sind? In diesem Sinne ist Vogels Vermächtnis „Sorgen Sie dafür, dass Deutschland bleibt, wofür wir gekämpft haben!“ zu verstehen.

Solidargemeinschaft und ‚Smart City‘

Wenn sich die zukünftige Entwicklung Berlins zu sehr auf Erweiterung, Stadtrand-Wettbewerbe, beachtliche Architektur und neue Wohnungen konzentriert, werden die alten Fusions-Defizite nicht verschwinden. Die damalige Vereinigung hatte grob betrachtet zwei Ziele, aus der kommunalen Zersplitterung einen Wirtschaftsraum und eine handlungsfähige Einheitsgemeinde zu formen und daneben den sozialen Zusammenhalt durch eine gerechtere Verteilung der Steuereinnahmen zu festigen. Es ist sicherlich schwer zu belegen, ob dieser Finanzausgleich städtische Unruhen oder gar eine erneute Revolution mit vielen Todesopfern verhindert hat. Auf jeden Fall hat er geholfen, die bitterste Not zu lindern. Die neue Einheitsgemeinde war also mehr als ein Verbund von Gemeinden, sie war eine Solidargemeinschaft.

Der für den Flughafen Tegel angekündigte ‚Thinktank‘ Urban Tech Republic ist für Berlin und die allseits begrüßte ‚Smart City‘ wichtig. Aber im Rückblick auf den Freiherrn vom Stein, Adolf Wermuth, Hugo Preuß und Hans-Jochen Vogel geht er an den hohen gesellschaftlichen Leitbildern vorbei. Hier wird über neue Technologien nachgedacht. Das läuft auf eine Verzahnung mit der Privatwirtschaft beziehungsweise mit großen Konzernen hinaus - auf Verwertungslogik, Erlöse und Global Economy. Mit einer Bodenrechtsreform, die eine gemeinwohlorientierte Bodenpolitik und letztlich die soziale Stadt ermöglicht, wird man sich in Tegel nicht befassen. Über optimale Verwaltungsstrukturen, eventuelle Wahlrechts- beziehungsweise Parlamentsreformen, die Bedeutung einer Berliner Gesellschafts-Mitte, herausragende Bezirkszentren und wie sich Identifikation und Teilhabe stärken lassen, wird ebenfalls wenig zu hören sein. Tegel liefert digitale Werkzeuge, Vernetzung, Abhängigkeiten und neue Gebühren. Mit der Urban Tech Republic, ‚Smart City‘ und dem Siedlungsstern können die politischen Parteien bestens leben, weil sie in das vorherrschende ökonomische Nutzdenken passen und sich als Erfolg verkaufen lassen. Politische Zuständigkeiten und das alltägliche Gerangel im Senat, den Bezirken und Umlandgemeinden werden von diesen Vorhaben nicht berührt und damit bleibt Berlin ein unvollendetes Projekt.

Die Berliner Zentren-Misere

Die fast trotzig ausgesprochene Behauptung, Berlin sei eine polyzentrische Stadt, gibt einen interessanten Einblick in Berliner Befindlichkeiten. Wo es von Vorteil ist, akzeptiert man die Einheitsgemeinde. Der Solidaritätsgedanke von 1920 hatte von Anfang an asymmetrische Züge. Die Bezirke bekommen die von allen erwirtschafteten und vom Magistrat beziehungsweise Senat verteilten Mittel aus dem großen städtischen Topf, wünschen sich aber gleichzeitig eine kleinteilige, bunt regierte Stadt. Natürlich hat Berlin viele Zentren. Man spricht laut „Stadtentwicklungsplan Zentren 3“(2011) von 84 städtischen Zentren (nicht zu verwechseln mit den 97 Ortsteilen).. Welche Stadt wäre bei dieser Größe und Geschichte nicht polyzentrisch? Aber was de facto aufgrund der gewachsenen Tradition so vielgestaltig war und ist, war es de jure nach der Fusion von 1920 nicht mehr. Aus der heutigen Berliner Verfassung zum Beispiel lassen sich eine Senatsmitte und zwölf nachgeordnete Bezirkszentren ableiten. Das Polyzentrische scheint für volkstümlich, vielfältig und bürgernah zu stehen - eine eindrucksvoll zentrierte und verwaltete Einheitsgemeinde hingegen für hierarchisch und bürgerfern. Dieses Schlechtreden hat Methode. „Die Polyzentralität Berlins bildet eine tragfähige, resiliente Struktur für die Zukunft der Stadt.“ (Katrin Lompscher, Die Linke, ehemalige Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen).

Das zweite Mantra, nicht nur der Linkspartei, ist, dass die Stadt mit den Hauptzentren Alexanderplatz im Osten und Breitscheidplatz im Westen doppelt gedacht und verstanden werden muss - mit einer City-Ost und einer City-West. Für die Berliner Verfassung und Verwaltung spielt das jedoch keine Rolle. Beide Zentren sind gut frequentiert, aber im Hinblick auf ihren konstitutiven Rang eher unbedeutend. Das sind attraktive Einzelhandelsplätze und Verkehrsknoten - ohne Rathaus, Bürgeramt, Bibliothek oder beeindruckende Bezüge zur Stadtgeschichte. Bei der Beschreibung der vielen verschiedenen Berliner Zentren sprechen Politiker und Fachleute fast unisono von Vielfalt, Fülle und Reichtum, als ob die Gefahr bestünde, dass eine neugestaltete Gesamtstadtmitte und herausgehobene Bezirkszentren diese überkommenen Strukturen zerstören könnten. Eine überzeugende Gliederung oder Charakterisierung ist nicht zu erkennen. Bezüge zu ideellen Leitbildern und dem Gesellschaftsvertrag fehlen völlig. Es geht vorrangig um nützliche Nahversorgung und einige nette Cafés. An welchen Orten das Primat von Politik und Gemeinwohl herausgestellt wird, bleibt im Dunkeln. Für repräsentative Rathausmitten und bürgerliche Begegnungsorte hat das nüchtern-lockere und politikferne Berlin wenig Gespür. Wichtigen Zentren werden, wie andernorts auch, gemeinsam mit der IHK und Einzelhandelsverbänden entwickelt. Solange es genügend Platz für bunte Lokalkultur, Clubs und Open-Air-Treffpunkte bis hin zu den populären Spätis gibt, wird die kommerzielle Zentren-Struktur, inclusive der rund 70 Shopping-Center, klaglos hingenommen.

Blick von der Turmspitze des Berliner Rathauses auf die Mitte Berlins mit der Marienkirche am einstigen Neuen Markt. Foto: M. Uhlitz, 2015

Das bringt uns zum Stadtzentrum, zur Rathausmitte im historischen Kern. Insbesondere Die Linke und alteingesessene Anwohner wollen keine neu gestaltete, gesamtstädtische Mitte. Das monumentale DDR-Hauptstadt-Forum soll bleiben, obwohl es in dieser Dimension nicht zur bunten Vielfalt Berlins passt. Als DDR-Relikt ist es geradezu ein Anachronismus. Mit dem Hinweis, kommerziell-touristische Bebauungsversuche erfolgreich verhindert zu haben, ist es den zuständigen Planern bisher gelungen, bei den Anwohnern zu punkten. Die Mitte-Gegner hoffen so, Zeit zu gewinnen. Doch Berlin braucht eine demokratische Bürger-Mitte und die ließe sich ganz anders gestalten als all die übrigen großen Zentren, denn die Grundstücke dort gehören dem Land Berlin. Die Stadt kann daher selbst bestimmen, wie sie diese Mitte gestalten und nutzen will. Senat und Verwaltung wird das Mitte-Thema also immer wieder auf die Füße fallen. Die Berliner Zentren-Misere ist eine gesamtstädtische Planungs-Misere. Die Stadt hat keine Vorstellung wie sie sich mit ihren Zentren strukturieren könnte und welche Form, Bedeutung und Inhalte sie ihnen geben soll. In dieser Lage ist es einfacher, über Vielfalt, Fülle und Reichtum zu sprechen und alles so zu lassen, wie es ist.

Berlin muss sich entscheiden

Zu einem großen Jubiläum muss Berlin auch Großes denken. Natürlich geht es um Wachstum an den Rändern, um den Siedlungsstern. Es geht um ‚Smart City‘, Digitalisierung und wie unsere Stadt Klimawende, Energiewende, Verkehrswende und vieles mehr hinbekommt. Wie grün soll und kann Berlin werden? Welche Dichte trauen sich Politik und Stadtentwickler innerhalb des S-Bahn-Rings zu? Stadt der kurzen Wege, Berliner Mischung und lebendige öffentliche Räume bleiben weiterhin elementare Themen, die helfen, mit lebendigen, durchmischten Wohnquartieren typische Berliner Eigenheiten zu erhalten. Berlin sollte darüber hinaus preiswerte ‚Coliving- und Micro-Apartment-Angebote‘ schaffen, die es jedem Zuziehendem ermöglichen, sofort eine preiswerte Wohnung zu finden. Aber hier müssen Politik und Verwaltung mitdenken und helfen, gesetzliche Hürden zu überwinden. Was Flixbus, Aldi, Fielmann und andere können, sollte Berlin im Bereich des preiswerten Wohnens auch gelingen. Das darf man, mit einigen Auflagen, gern privaten Unternehmen überlassen. Aber Berlin muss es anschieben. Die Innenstadt braucht junge kreative Neubürger, die sich gern im öffentlichen Raum aufhalten - integrierte Kleinwohnungs-Anlagen als Berliner Markenzeichen.

Noch wissen wir nicht, wie die Corona-Pandemie enden wird. Mehr Homeoffice und eine Zunahme des Onlinehandels lösen gerade einen Digitalisierungsschub aus. Das bleibt für die Innenstadt nicht ohne Folgen. Weniger Büros, weniger Einzelhandel und Verkehr. Ob das bunte Lokalleben, die Clubszene und das gesamte Kulturgeschehen sich wieder erholen werden, bleibt zu hoffen. Ein Berlin ohne Begegnung, unzählige analoge Kontakte, belebte öffentliche Räume, Feste und Kulturevents ist schwer vorstellbar. Will Berlin Demokratie, Gemeinwohl und städtischer Selbstverwaltung seine Wertschätzung bezeugen, sollten die politischen Strukturen im Stadtbild deutlich herausgestellt werden. Das Berliner Schloss und die vielen großen Rathäuser aus der Dreiklassenwahlrechts-Zeit haben das bis 1918 vorgeführt. Insbesondere nach der Bezirksreform von 2001 sind die politischen Strukturen als sichtbare Orientierung geradezu frustrierend diffus. Im Zuge von Sparmaßnahmen wurden aus bisher 23 Bezirken 12. Keiner weiß aber bis heute, ob diese Reform erfolgreich war. Für das Gefühl von Bezirkszugehörigkeit hätte diese Zusammenlegung allerdings negative Auswirkungen. Berlin muss für das in der Verfassung geregelte und in allen großen Ansprachen gepriesene Gesellschaftsmodell bestimmte hohe Orte vorsehen, die diesem Modell Gewicht und Ansehen verleihen. Ein verstecktes Bezirksrathaus kann das nicht leisten. Die verspätete Demokratie-Wende im Stadtbild darf aber nicht nur eine formale Wende sein, sie sollte echte Begegnungen zwischen Bürger und Politik bzw. Bürger und Bürger ermöglichen.

Die Vorstellung, dass das Humboldt-Forum und seine Außenräume demnächst von vielen Menschen bevölkert sein werden und vor dem Berliner Rathaus, dem Kern der Bürgerstadt wenig oder nichts passiert, ist verstörend. Dieses Ungleichgewicht ist für ein republikanisches Berlin nur schwer zu ertragen. Was setzt das für ein Zeichen? Da alle Grundstücke im DDR-Hauptstadt-Forum Berlin gehören, könnten die Senatsplaner ihre Vorstellungen von Gemeinwohl und Begegnungsstätte durchsetzen. Konzeption, Bau, Vermietung, Verpachtung und Betrieb könnte eine stadteigene Gesellschaft übernehmen. Das praktiziert Berlin in Adlershof, in Tempelhof und Tegel bereits mit gutem Erfolg.

Abbildung links: Der Turm des Berliner Rathauses vom Innenhof aus gesehen während eines der jährlichen Sommerfeste. Foto: M. Uhlitz, 2015

Abbildung links: Der Turm des Berliner Rathauses vom Innenhof aus gesehen während eines der jährlichen Sommerfeste. Foto: M. Uhlitz, 2015

Die neugestaltete Mitte würde kein langweiliger Repräsentationsplatz. Leitbauten sind das Berliner Rathaus und weitere öffentliche Bauten. Aber daneben gäbe es wie an jedem klassischen Rathausmarkt Einzelhandel und Gastronomie – u.a.im Rathaus den Ratskeller! Die neue U-Bahnstation „Rotes Rathaus“ sichert eine gute Erreichbarkeit. Für ausgewählte Berliner Einzelhändler und Gastronomen würden die Räume entweder von der Stadt angemietet oder sie nutzten die Grundstücke im Erbbaurecht. Der Erbbaurechtgeber kann dabei präzise festlegen, wie das bebaute Grundstück genutzt werden darf. Die vorherrschende kommerzielle Ausrichtung mit Fast-Food, Caféhaus-Ketten oder Filialisten sollte hier nicht möglich sein - stattdessen inhabergeführte Läden oder Lokale. Das zeigte deutlich, dass dieser Platz anders ist nämlich ein Berliner Platz, die „gute Stube von Berlin“, die Piazza Grande. Der Betrieb nach der Fertigstellung ist ein wichtiger Teil der Gesamt-Konzeption. Auf dem festlich gestaltete Platzraum könnten kulturelle Veranstaltungen, Stadtfeste, Demonstrationen oder Fußballsieg-Feiern stattfinden. Veranstalter wären der Senat, Bürgervereine oder ausgesuchte private Veranstaltungs-Agenturen. Berlin besäße damit ein beeindruckendes, stadtbürgerliches Auditorium Maximum, ein weit hinausstrahlendes Leuchtturmrojekt.

Die Mitte im historischen Kern Berlins ist auch deshalb von besonderem Reiz, da es hier leicht möglich ist, ideelle Bezüge zur Berliner Stadtgeschichte herzustellen. Man könnte dort an Adolf Wermuth, Gustav Böß und Hugo Preuß erinnern. Die beispielhafte Freundschaft zwischen Lessing und Mendelssohn harrt noch einer angemessenen Würdigung in der historischen Mitte. Hier könnte also ein Ort entstehen, mit dem sich Berlin identifiziert, der die auseinanderdriftende Stadt verbindet und das Vertrauen zu Demokratie und Berliner Politik festigt.

Die politischen Parteien, insbesondere die neue Rot-Grüne-Rote Koalition müssen allerdings mit einer umfassenden Reform eine effizient arbeitende Verwaltung installieren, bis 2030, die von der Koalition geplanten, 212.000 Wohnungen bauen, ernsthaft über Bodenrechtsreform und eine neue Bodenpolitik nachdenken und Berlin neben eindrucksvollen Bezirkszentren eine überzeugende Gesamtstadtmitte geben. Nur wenn der neue Senat es mit vereinten Kräften schafft, die besonders in den Bezirken ausgelebten Eigeninteressen der Parteien etwas einzudämmen, kommt(Groß-)Berlin nach über 100 Jahren aus dem “unvollendeten Projekt“ heraus.

Rolf Ludwig Schön

Mail: rolf-ludwig-schoen [at ] gmx.de

Rolf Ludwig Schön lebt als freier Publizist und Fachjournalist in München und Berlin, überarbeiteter Text im Dezember 2021 in den Mitteilungen vom Oktober 2020, Heft 4.